Description de l’ouvrage

Cet ouvrage fait appel, à côté des sources publiques, à des sources encore inexploitées, qui sont essentiellement celles des entreprises. En adoptant une approche centrée sur les facteurs de productions (travail, terrain, capital et formation du savoir), il propose un découpage avant tout thématique, en trois grandes parties, qui peuvent se lire indépendamment les unes des autres. Chacune des parties s’ouvre par une section statistique destinée à évoquer, sur la longue durée, les grandes évolutions économiques et sociales de Bienne.

Sommaire

- Conjoncture économique et croissance démographique

- Une population qui change : natalité, mortalité, migration

- Mobilité et nouveaux enjeux écologiques

- Les conditions de vie

- Evolution de la structure de l’emploi

- De l’atelier à domicile à la manufacture

- De la manufacture à l’usine

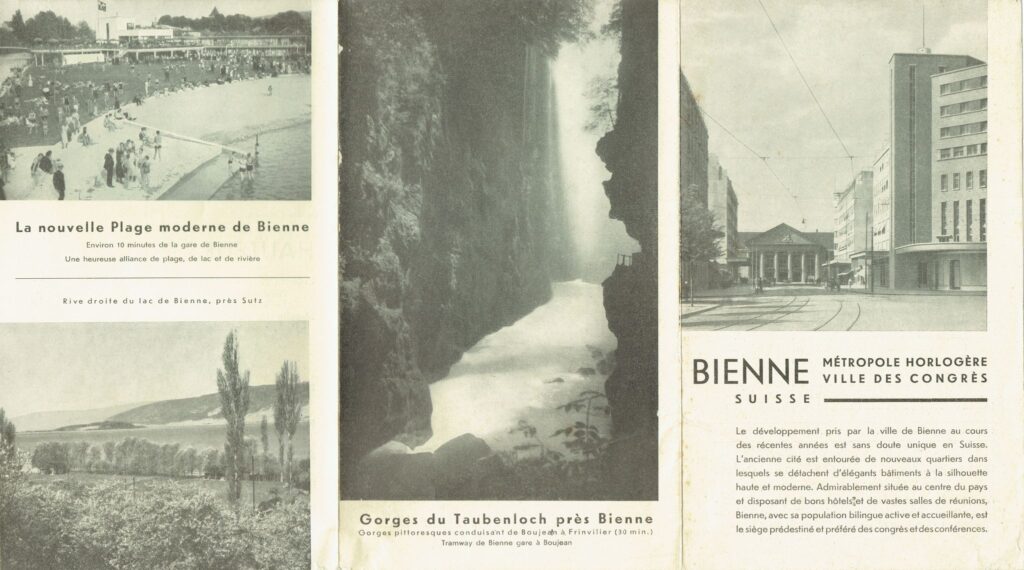

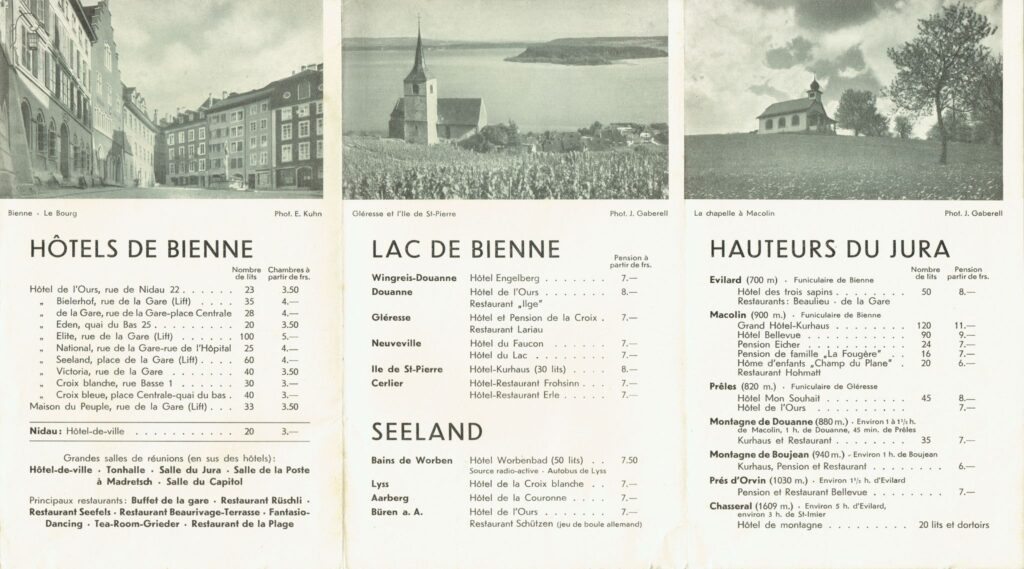

- Commerces, culture, tourisme et loisirs

- La métropole sous le regard des finances

- Fiscalités et développement

- L’essor de l’enseignement professionnel

- La promotion économique

La première partie (Naissance d’une métropole industrielle régionale) est centrée sur la croissance démographique soit, pour les économistes, le facteur de production travail. En recourant notamment aux recensements de la population, il s’agit aussi bien de définir les phases de croissance démographique en les liant avec l’évolution de la conjoncture économique régionale, que les grandes modifications dans la structure de la population (évolution de la natalité, de la mortalité et des migrations). Après avoir connu une croissance modérée entre la fin du 18e siècle et 1850, la population augmente de manière exponentielle jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Cette croissance se maintient au lendemain de la guerre. Contrairement à d’autres villes helvétiques de même taille, Bienne est marquée par une croissance démographique précoce, qui s’amorce durant ce que les historiens ont appelé la transition démographique et qui voit notamment la natalité reculer. La main-d’oeuvre ne peut être entièrement fournie par l’excès des naissances sur les décès et vient donc en partie de l’extérieur de la ville, inaugurant une forme biennoise de multiculturalisme, qui inclut une nouvelle répartition des deux langues traditionnelles de la ville, l’allemand et le français.

L’augmentation du nombre d’habitants modifie profondément la morphologie urbaine et provoque un étalement urbain, qui induit de nouveaux besoins, notamment en termes de mobilité. C’est la fin de la ville à pied et le début d’une phase d’expansion des transports en commun et de l’utilisation de la bicyclette, avant la mobilité individuelle motorisée dès le 20e siècle. Les questions liées à l’aménagement du territoire naissent au 19e siècle et ne vont cesser de s’affirmer jusqu’à aujourd’hui. Dès les années 1970, elles se lient toujours plus à de nouveaux enjeux liés notamment à l’écologie, qui devient une préoccupation forte.

Le 19e siècle se caractérise par une lente amélioration des conditions de vie en ville. Les logements évoluent vers de nouveaux standards d’hygiène et de confort, symbolisés par l’installation des réseaux techniques (adduction d’eau, éclairage au gaz puis électrique) qui, après avoir conquis l’espace urbain, gagne les logements. L’amélioration des conditions de vie n’exclut pas de fortes tensions sociales, qui s’expriment dans les urnes, avec l’avènement de « Bienne la Rouge » en 1921 notamment.

En 1967, deux époques côte à côte, de part et d’autre de la rue Centrale. Le Palais des Congrès, dont la construction est achevée en 1966 et l’usine à gaz, construite en 1862.

Photographie Comet Photo AG (Zürich). Fonds ETH. Libre de droits.

Vue aérienne de Bienne en 1970. Les entrepôts CFF et la manufacture de montres Omega, installée dès la fin du 19e siècle à la Rue Jakob-Stämpfli. Photographie Comet Photo AG (Zürich). Fonds ETH. Libre de droits.

Modernisation et extension urbaine durant la période de « Bienne la Rouge ». La nouvelle gare et le quartier de la gare en 1927.

Photographie Walter Mittelholzer. Fonds ETH. Libre de droits.

Symboles de la réussite horlogère de Bienne. Les bâtiments des manufactures Gruen et Aegler, qui fournissent les mouvement à Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex. Entre 1918 et 1937. Photographie Walter Mittelholzer. Fonds ETH. Libre de droits.

La fabrique de savon et détergeant des frères Schnyder à Madretsch vers 1930. Une industrie aujourd’hui disparue, qui fonctionna entre 1868 et 1991.Photographie Walter Mittelholzer. Fonds ETH. Libre de droits.

La fabrique de montre Selza, à la rue Faucon 28, en 1952. Photographie Comet Photo AG (Zürich). Fonds ETH. Libre de droits.

La deuxième partie (L’évolution du tissu économique) aborde l’évolution de l’économie. Au fil du temps, on assiste à un recul des activités agricoles urbaines, encore fortement présentes jusque dans le premier quart du 20e siècle, et à un transfert des activités vers l’industrie. Dans une perspective de temps long, ces dernières décennies sont marquées par une tertiarisation de l’économie, à laquelle Bienne et sa région n’échappent pas.

A l’aide d’archives d’entreprises, cette partie retrace la formation d’un « district industriel » au 19e siècle, orienté vers la micro-technique et l’horlogerie. Comment les entreprises de la branche accèdent-elles au financement? comment passe-t-on d’un travail essentiellement à domicile, dans de petits ateliers sous les toits, aux manufactures?

Mais résumer l’économie à quelques secteurs clés, aujourd’hui visibles et réunis autour de l’électronique de précision est réducteur et n’offre de loin pas un portrait complet de l’économie locale. En recourant à des archives d’entreprises et des documents variés (recensements des entreprises, statistiques des fabriques, annuaires suisse du registre du commerce, indicateurs de l’horlogerie suisse), ce livre analyse ainsi l’ensemble des secteurs économiques de la ville et sa région, dont certains ont aujourd’hui disparu et ambitionne de faire une démographie des entreprises locales. On peut évoquer, parmi d’autres exemples, la construction automobile qui a connu son heure de gloire entre 1935 et 1975 avec la production d’automobiles par General Motors. Ou, exemple plus lointain, celui des tréfileries qui perdurent jusqu’au milieu des années 1990. Ce sont-là des secteurs d’activité connus, mais qui ont eu des effets d’entraînement sur d’autres secteurs de l’économie locale et qui restent à systématiser.

Au-delà, Bienne et sa région vivent aussi de commerces et activités de proximité. La culture y joue un rôle central (théâtres, muséees, expositions). Avec le tourisme, les sports et les loisirs, elle est un secteur fournisseur d’emplois et de richesses. Elle fait rayonner toute la région loin à la ronde.

La troisième partie (Economie et politique) cerne les articulations entre le politique et l’économie. Elle retrace le rôle des autorités politiques dans la promotion et le soutien à l’économie, soit l’amélioration des « conditions cadres ». En 1843, l’installation d’ateliers d’horlogers, principalement en provenance des montagnes jurassiennes, est une volonté avérée des autorités communales de favoriser la diversification du tissu industriel mis à mal par le déclin du secteur des tissus imprimés (les indiennes). La fourniture d’énergie (hydraulique, gaz de houille, puis électricité) à bas coût aux entreprises va améliorer dès le milieu du 19e siècle la compétitivité des entreprises locales. La création en 1873 d’une Ecole d’horlogerie – aujourd’hui intégrée au Lycée technique -, est une réponse coordonnée des élites horlogères et des autorités locales en faveur du soutien à la formation et à l’innovation technique, dans un contexte marqué par l’arrivée massive de montres américaines produites mécaniquement. En 1935, en pleine crise économique, l’installation de General Motors est l’aboutissement d’une politique très active de promotion de la part des autorités municipales, en particulier du maire de Bienne, Guido Muller.

Ce sont là quelques exemples de conditions favorables aux entreprises qui n’ont fait que se renforcer au cours de la seconde partie du 20e siècle, entraînées par une concurrence accrue entre les régions du pays, pour cibler aujourd’hui les secteurs à très haute valeur ajoutée.

L’implantation de l’Office fédéral de la communication en 1992 et des entreprises du secteur de la communication qui y sont liées a été particulièrement importante. Sur le long terme, l’analyse de la structure financière dénote à la fois la diversification des sources de financement de l’intervention publique, mais également des champs d’intervention qui s’accroissent, touchant tous les aspects du quotidien des citadins. Le soutien aux industries, par diverses formes, est de ceux-là.

D’hier à aujourd’hui, le dialogue entre économie et politique est constant, source de discussions passionnées qui ont laissé des traces dans la presse locale ou les débats au au sein des autorités politiques que ce livre s’attellent à faire ressurgir. Finalement, il appartient bien au second de donner les impulsions pour permettre au premier de se développer, comme il appartient bien au second de veiller à ce que les activités économiques aillent dans le sens d’une amélioration du bien-être de la population et ne soient pas génératrices d’externalités négatives. Ainsi, durant la seconde moitié du 19e siècle, les autorités biennoises, à l’image de celles d’autres villes et régions helvétiques, ont tout fait pour éviter que ne s’impose le modèle des cités industrielles anglaises, alors décriées. Depuis le début du 21e siècle, elles s’engagent, comme ailleurs, pour minimiser les externalités négatives liées à l’activité économique, en menant une politique environnementale et énergétique ambitieuse.

Rue Dufour, 1904.

Photographie Collection Sikey.

Bienne durant l’Exposition nationale de 2002 (Expo.02).

Swissair Photo AG. Collection ETH. Libre de droits.

L’image d’une promotion économique ambitieuse. Le maire de Bienne, Guido Müller (à gauche) et le directeur de General Motors à Bienne, P.-R. Buergin, lors d’un repas offert par GM aux autorités municipales biennoises, le 17 juin 1947. Photographie Collection Sikey.